|

|

|

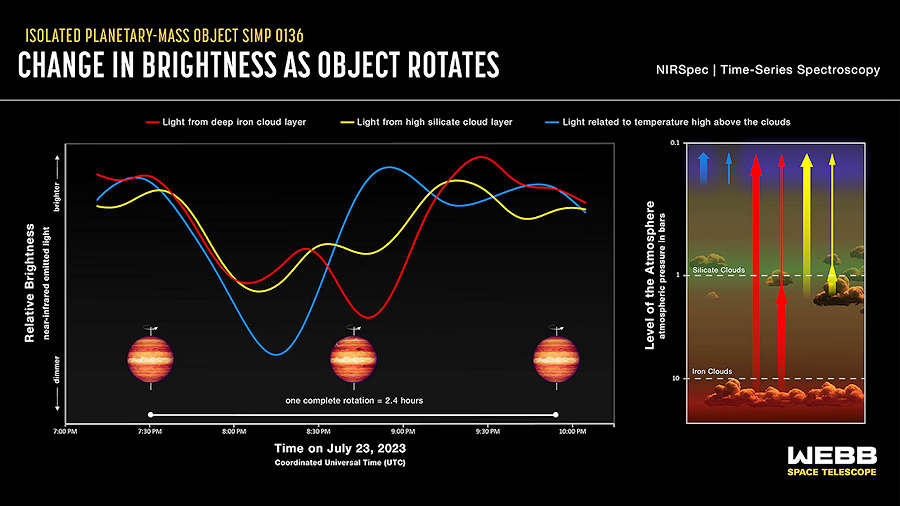

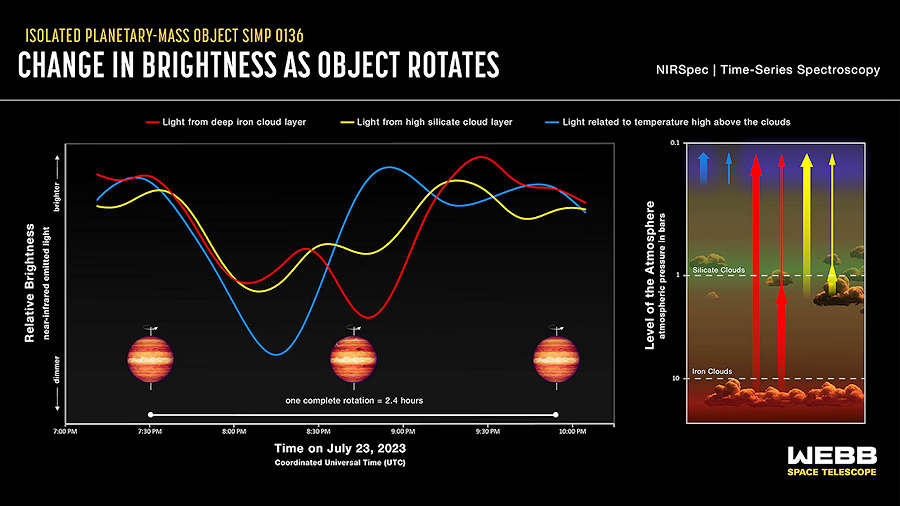

これらの光度曲線は、孤立した惑星質量天体SIMP 0136から来る近赤外光の3つの異なる波長(色)のセットの明るさの変化を示している。この光は、2023年7月23日の約3時間にわたって合計5,726のスペクトル(1.8秒に1個)を収集したウェッブのNIRSpec(近赤外線分光器)によって捕捉された。(SIMP 0136は2.4時間ごとに1回転する。) これらの光度曲線をモデルと比較することによって、研究者達は、波長の各セットが大気中の異なる深さ(圧力)の調査を示すことができた。 赤で示した曲線は、鉄の粒子でできた雲の中の、約10バール(地球の海面気圧の約10倍)の圧力で大気の深部から発生すると考えられている0.9〜1.4ミクロンの光の明るさを追っている。黄色で示された曲線は、ケイ酸塩鉱物の小さな粒子でできた高い雲の内の、約1バールの圧力からの1.4〜2.3ミクロンの光の明るさを追っている。これら 2 つの曲線が示す明るさの変化は、一部の波長の光を放出し、他の波長を吸収する雲の層の斑状性に関連している。 ---以下翻訳略--- 青色で示されている曲線は、約0.1バールの圧力で雲の上空から発生する3.3〜3.6ミクロンの光の明るさを追跡している。これらの波長の明るさの変化は、物体の周囲の温度の変化に関連している。明るい「ホットスポット」は、電波の波長で検出されたオーロラや、大気中深くからの高温ガスの湧昇に関連している可能性がある。 これら3つの光度曲線の形状の違いは、SIMP 0136の大気には深さと経度に複雑な変化があることを示している。大気がオブジェクトの周りのすべての深さで同じように変化する場合、光の曲線は同様のパターンになる。深さによって変化するが、経度によって変化しない場合、光度曲線は直線で平らな線になる。 このグラフは、特定の波長セットごとの明るさの相対的な変化を示すものであり、異なるセット間の絶対的な明るさの差を示すものではない。常に、上層大気(青の光曲線)よりも深部大気(赤の光曲線)から来る光の方が多くなっている。 右の図は、SIMP 0136の大気の可能な構造を示しており、色付きの矢印は光の曲線に示されているのと同じ波長の光を表している。太い矢印は、より多くの(明るい)光を表す。細い矢印は、光が少ない(暗い)ことを表している。 SIMP 0136は、地球から約20光年離れたミルキウェイ銀河、うお座にある。北半球から見える最も明るい孤立した惑星または褐色矮星であり、約2億年であると考えられている。このアーティストのコンセプトは、ウェッブの分光観測に基づいている。ウェッブは、オブジェクトの直接のイメージはとらえていない。

Mar 03, 2025 |

リストへ

リストへ

ブログへ戻る。

ブログへ戻る。